Зубчатые механизмы — системы, в которых соединённые между собой шестерни передают вращательное или поступательное движение, выполняя различные механические задачи, — уже давно отражают развитие человеческих технологий. Их эволюция охватывает период от ветряных и водяных мельниц древности до паровых двигателей промышленной революции и современных автомобильных, аэрокосмических, робототехнических применений. Современные достижения направлены на миниатюризацию этих механизмов до микрометровых масштабов. Повышая материалоёмкость и сокращая количество отходов, эти процессы также открывают новые возможности для механизации и изучения масштабов производства, которые в значительной степени оставались пока недоступными. Например, редукторные механизмы меньшего размера предоставляют инструменты для более глубокого понимания микроскопических явлений, таких как трение и взаимодействие поверхностей, а также стимулируют технологические инновации, (высокопроизводительные микрожидкостные устройства и реконфигурируемые оптические технологии). Более того, инновации как в производстве, так и в обеспечении питания этих редукторных систем также влияют на такие области, как микророботы, оптические системы и датчики приложения усилия.

Работы по миниатюризации механизмов в первую очередь были направлены на создание индивидуальных микромоторов — микроскопических объектов, способных вращаться. Для приведения в действие этих устройств были исследованы различные приводы и системы управления, включая статические и переменные электрические, магнитные и световые поля. Однако включение этих микромоторов в функциональные механизмы с зубчатыми передачами остаётся серьёзной проблемой. Традиционным методам изготовления полупроводниковых приборов с электростатическим приводом препятствует необходимость в электрических соединителях, которые занимают значительное пространство вокруг каждого микромотора, ограничивая как миниатюризацию, так и распараллеливание. Современные методы использования электрического, магнитного и светового полей переменного тока, хоть и позволяют ещё больше миниатюризировать отдельные микромоторы, но они имеют свои ограничения при интеграции нескольких двигателей в сложные элементы — которые могут быть определены по меньшей мере двумя механическими частями, взаимодействующие друг с другом. Ещё больше ограничений возникает для формирования сплочённого подразделения, способного генерировать или передавать сложные движения. Методы, использующие электрические или магнитные поля переменного тока, требуют материалов, чувствительных к электромагнетизму (например, проводящих или магнитных компонентов), что усложняет интеграцию в механические машины и делает системы подверженными внешним воздействиям. Интеграция нескольких компонентов создаёт дополнительный риск перекрёстных помех, что может привести к ухудшению функциональности.

Кроме того, при таких подходах часто отсутствует возможность индивидуального воздействия на механизмы. Методы, основанные на использовании света, менее ограничены свойствами материала, но требуют сфокусированных световых лучей, что ограничивает их возможности для крупномасштабных манипуляций. То, что хорошо подходит для передачи данных между серверами в дата-центрах, не вполне годится для управления механическими приводами. Хотя методы, основанные на фотогенерируемых электрических полях и управляемых светом химических реакциях, предлагают многообещающие решения. Но им, как правило, не хватает гибкости и они ограничены конкретными химическими средами. В результате, масштабируемый подход к микроскопическим механизмам с зубчатым зацеплением, который преодолевает все эти ограничения, оставался пока недостижимым.

На протяжении трёх десятилетий учёные, работающие над миниатюрными машинами, не могли создать шестерни размером менее 0,1 мм. Теперь шведские исследователи сконструировали миниатюрные шестерни почти в 10 раз меньше, приводимые в действие лазерным излучением, падающим на оптическую метаповерхность. Это принципиально новый подход к механике в микромасштабе — заменив громоздкие муфты светом, люди наконец-то смогут преодолеть размерный барьер. Команда создала экспериментальную зубчатую передачу из кремния, используя традиционные методы фотолитографии, уже используемые в производстве микрочипов для компьютеров и серверов. Исследователи также продемонстрировали, что интенсивность лазерного луча управляет угловой скоростью шестерни, работающей на метаматериале, а изменение поляризации луча изменяет направление вращения.

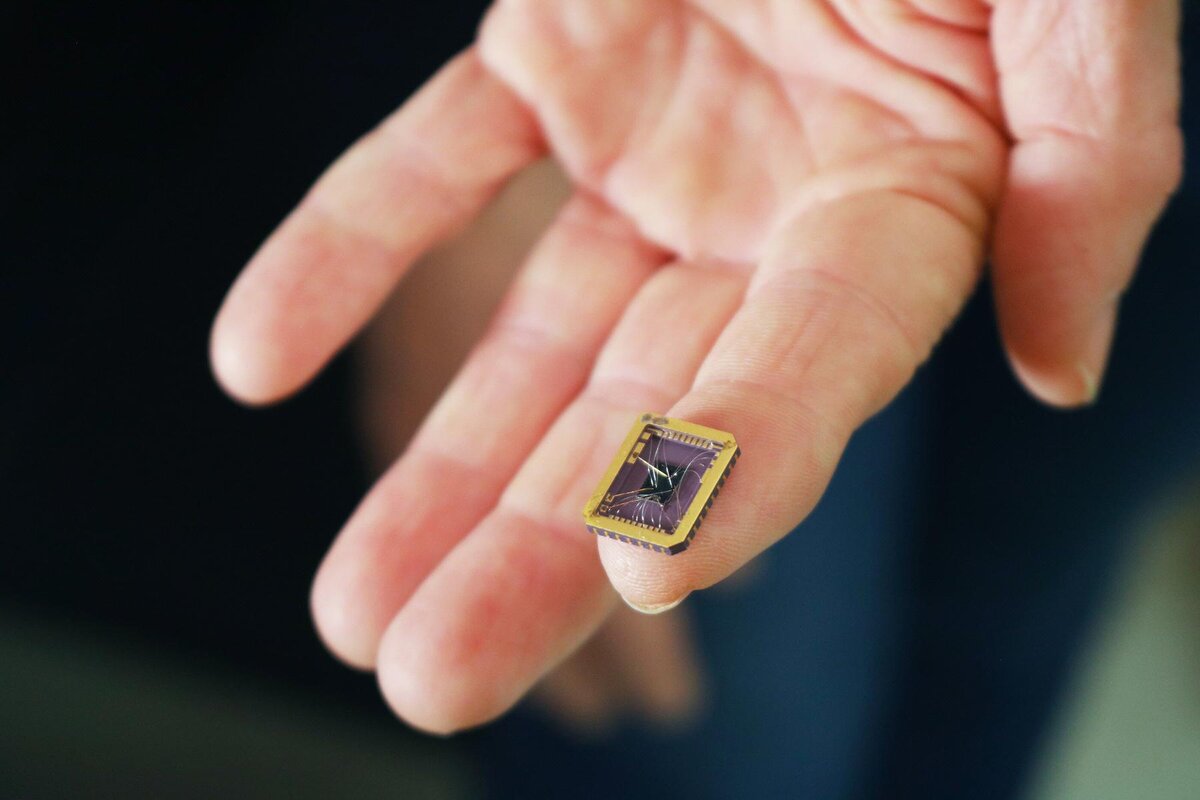

Одна из причин, по которой прогресс в области миниатюризации двигателей застопорился: элементы с электростатическим приводом требовали сравнительно громоздких разъёмов, что ограничивало их изменение размера в меньшую сторону. Другие проблемы возникли при попытках управлять такими системами с помощью полей переменного тока или химических реакций, инициируемых светом. Опираясь на недавние исследования микротранспортных средств, приводимых в движение светом, падающим на плазмонные или диэлектрические метаповерхности, группа исследователей из Гётеборгского университета разработала вращающийся микромотор, состоящий из ротора с покрытием из метаматериала, закреплённого на кремниевом чипе с центральной опорой, позволяющей ему свободно вращаться. Оптимизированные для управления световым потоком с длиной волны 1064 нм, элементарные ячейки кремниевой метаповерхности имели размер не более 460 нм в любом направлении.

Метаповерхность ротора была разделена на четыре сегмента. В каждом сегменте элементарные ячейки располагались параллельно друг другу, но сетки их были повёрнуты на 90 градусов относительно соседних. Неудивительно, что чем больше элементарных ячеек на поверхности ротора, тем выше его угловая скорость. При низкой интенсивности падающего света угловая скорость увеличивалась линейно. Однако при более высокой интенсивности, изменение скорости становилось нелинейным, поскольку элементарные ячейки поглощали больше света. В ходе дальнейших экспериментов была создана «меташестерня», похожая на ротор, но с зубьями по внешнему краю. Группа изготовила другие элементы привода без метаматериала и соединила их с меташестерней, создав зубчатую передачу. Правая и левая круговые поляризации светового луча заставляли основную шестерёнку вращаться в противоположных направлениях. Наконец, исследователи создали миниатюрную систему реечной передачи из кремния для преобразования вращательного движения в линейное. Они также экспериментировали с добавлением к рейке небольшой метаповерхности, чтобы устройство двигалось вперёд и назад под действием постоянного линейно поляризованного света.

Эти разработки совместимы с КМОП-технологиями, а биологические ткани практически не поглощают лазерное излучение с длиной волны 1064 нм. Аэрокосмическая отрасль и автомобильные концерны уже заинтересовались новой разработкой. Но этими применениями дело не ограничится — поскольку размеры этих крошечных шестерёнок сопоставимы с размерами биологических клеток, их можно легко встроить в разнообразные системы — даже использовать новые микромоторы, как насосы внутри человеческого тела, например, для регулирования различных потоков или закрывающиеся/открывающиеся клапаны.